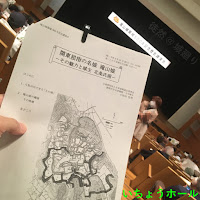

◆成田氏館

埼玉県熊谷市上之544

成田氏と云えば「のぼうの城」の忍城ですが、それ以前の成田氏の発祥の地とされる館の跡です。

成田氏館址碑

ココは私有地のようで柵に囲まれて中へは入れません。

右方には牛小屋があります。

ココは城跡で石碑は城址となってますが・・・

サイドに成田氏館の案内も書かれています。

Wikipediaによると出自は藤原氏説と武蔵七党の横山氏の流れの説が有るようです。

ぐるりと廻り込んで龍淵寺へ向かう途中から館方面を見る。

周辺は起伏が無いため、わたしの想像では低湿地に守られていたのではないか?と思っています。

R17号(熊谷バイパス)下り線からを過ぎ次の「上之」交差点直前の一方通行を左折する

*手前に「上之(雷電神社)」交差点が有りますが、その次の「上之」交差点です。

過去Blog:

JR高崎線、湘南新宿ライン。 秩父鉄道「熊谷」駅下車、北東へ徒歩35分

国際十王バス利用「熊谷」~「宿裏」バス停下車、徒歩6分

駐車場:なし(路駐で碑だけ撮りました)

トイレ:なし

◆龍淵寺

埼玉県熊谷市上之336

成田氏館の北、R17号線を越えた先に成田氏の菩提寺 龍淵寺があります。

五郎家時は成田家中興の祖と云われています。

残念ながら、成田氏歴代の墓所の撮影失敗しました~泣

鐘楼は2010年の建築ですが、梵鐘は寛文年間に成田氏長没後200年を機に鋳造されたとそうです。

東京 上野の東叡山 寛永寺にあったものでしょうか??

由緒書きによると龍淵寺は徳川家康との縁があるそうなので気になったので撮ってみました。

JR高崎線、湘南新宿ライン「熊谷」駅下車、北東へ徒歩40分。

国際十王バス利用で「熊谷」~「龍渕寺前」バス停下車 すぐ。

駐車場:あり

トイレ:あり

近くには、東南東に皿尾城、忍城、行田館兵衛尉館。南東に石田堤、