静嘉堂美術館で「超・日本刀入門」開催中!

会期中の3/4のみ 刀匠、鞘師、研師、それぞれ3名の方の実演が行われたので、展示の刀剣も魅力的ですが今回は匠の技を中心にみてきました!

早いもので前回の静嘉堂文庫で催された「サムライたちの美学」から5年経ちました。

今回も国宝の包永ナド見どころ多しですが、展示物は撮影禁止なので実演紹介でいきます。

刀匠 コーナー

焼入れ時の土の塗り方、刃紋、その他モロモロ話が聞けたので、ヒジョウに勉強になりました。原料の玉鋼や鍛錬された材

全体に、見て手で触れて、疑問点を質問すると答えてくれる形態になっていました。

鞘師 コーナー

鞘の削る自作道具や使用法詳しく説明。巾木と鞘の弛み対処法の小技ナドを聞いてきました。

とくさのヤスリ

ペーパーヤスリと比べて角をとり過ぎない(丸まらない)ナドの利点ナドを色々と教えていただきました。

ミニ鉋やら専門道具をみるのが楽しい♪

研師 コーナー

砥ぎは写真のように砥いだり、時には刃を斜めにしたり、さらには砥石を多数使い分けるので、砥石に関しての質問も多かったです。私自身も、包丁やキャンプ用のナイフを砥ぐのでいろいろ聞けて楽しかったですよ。

目の前で刀を・・・

刃は完全にはついてないようですが目の前に出されると緊張します。

「超・・・ 入門」とゆうことで、

刃紋や地金の肌の部分が図示され、現物の二重波紋ナド特徴を見て分かるようになっています。

また、刀の各部名称のパネル展示もあり、文字通り チョーわかりやすい美術展となっています。

オマケ! 現在 所持中の刀

このBlogのどこかに子供の頃は剣道を習っていたと書きましたが、いい歳になってまた居合を習いたくなって購入した刀です。 ←忙しさにかまけて未だ未修得ですが・・・

わたしのは砥がれていない模造刀状態なので安全ですが、振ると良い樋鳴りがします!

Link:静嘉堂文庫美術館

過去Blog Link:

2012/3/10 静嘉堂文庫美術館の「サムライたちの美学」

2012/3/15 伊木家武家屋敷門

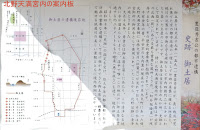

東急電鉄 田園都市線、大井町線 「二子玉川」駅下車、北西へ徒歩17分

近くには、北北東へ徒歩4分で伊木家武家屋敷門。 南東に瀬田城。 北西に大蔵館。 西北西には喜多見氏館。